Текст

Текст Гонконг

Полная версия

- О книге

- Читать

Новый командующий должен быть представлен королеве Великобритании. Лицо у Майкла Сеймура длинное, обрамлено белокурыми волосами в начинающейся седине. Выражение его стало еще строже с тех пор, как выбит глаз, и приходилось напрягаться, чтобы за всем усмотреть. Поэтому сэр Майкл Сеймур как бы вдвойне озабочен и никогда не улыбается.

Капитан 1-го ранга Константин Николаевич Посьет, верный спутник и ближайший помощник адмирала Путятина, лучший из его дипломатических советников, у себя в номере гостиницы сидел со своим молодым другом и товарищем по скитаниям лейтенантом Александром Колокольцовым, возвратившимся из деревни.

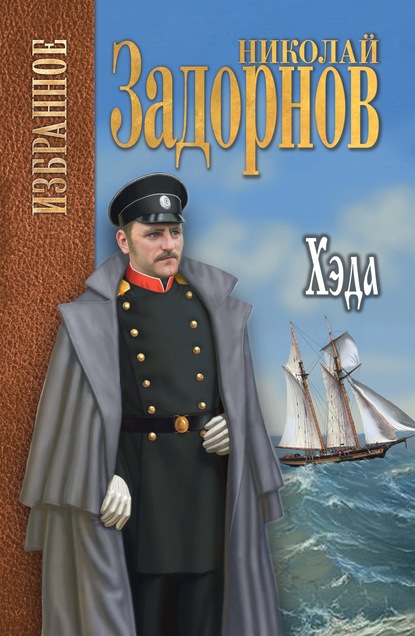

– Государь, видимо, утвердит все представления Евфимия Васильевича. Шхуна «Хэда» пойдет в Японию как наш подарок в знак вечной к ним дружбы. Мне быть посланником, вам – капитаном. Сможете увидеть свою японскую жену. Как только закончится война, мы должны отправиться… Будет сделано все, чтобы продолжить наши начинания на Востоке… Но неожиданно оказывается, что у дела есть более горячие союзники, оно возбуждает в обществе гораздо больший интерес, чем в Зимнем! У меня есть сведения, что русские в эмиграции, несмотря на войну, уже узнали все, и, видимо, через Америку. Они возлагают большие надежды на Муравьева. Может быть, у него есть ход к ним через Париж и французских родственников. Петербургская молодежь готова видеть в Евфимии Васильевиче передового деятеля… От государя ждут реформ, надеются, что он освободит крестьян, что дадут избирательное право, у нас будет парламент, а через Сибирь и океан мы сблизимся с Америкой и отойдем от реакционной европейской политики. Американская печать полна выражения дружественного восторга нам и твердит, что будущее откроется, только когда Россия получит открытый берег на Тихом океане. Пишут, что от этого зависит прогресс и движение в мире. В Штатах идет запись в добровольческие полки, которые предполагается послать в помощь нам в Крым.

Колокольцов только что из родного поместья, под Новгородом.

– В среду всех участников плавания на «Палладе» приглашает к себе наш несравненный Иван Александрович Гончаров. Идемте! Соберемся, запрем двери и потолкуем.

Горчаков заменяет Нессельроде.

…Горчаков сказал Путятину, что в Вене послам Англии и Франции и представителям Австрии и Пруссии не дал никаких обещаний.

«Мир не будет позорен! – сказал он и добавил: – Временные уступки мы сделаем». О действиях англичан и французов в Китае сказал, что это продолжение их европейской политики, так же как в Индии и в Африке, дал понять, что теперь нельзя судить о европейских державах, пренебрегая сведениями об их колониальной политике. Это прямо касается нас, задевает наши интересы. Полная перемена во взглядах нашей дипломатии! Согласен, что нам надо выходить на Тихий океан. Друг юности его, Пушкин, видел там наше будущее, хотел писать исторический роман о Камчатке.

…Комнаты покойного государя Николая внизу закрыты наглухо. Александр занимается и принимает на втором этаже, как и прежде, когда был наследником. Больших перестановок в Зимнем не сделано, недосуг, все откладывается, видимо, до окончания войны и коронационных торжеств.

Нарядные комнаты Александра после скупого кабинета Николая Павловича! А покои внизу как-то невольно считаешь настоящими императорскими. Почувствовалось, что в новых палатах заговорят о новых плаваниях. Впрочем, путешествие Путятина само по себе не меньшая новинка, чем предполагаемые молодым государем реформы. Привезены сведения, которые хватит изучать много лет целым поколениям.

Молодой государь огромного роста, держится прямо, смотрит строго.

Александр понимал значительность деятельности моряков и Муравьева на Востоке, которой долго не признавал канцлер Нессельроде, ставивший всем палки в колеса. Когда-то по просьбе Константина, проникшегося идеей выхода на Тихий океан еще с юности, отец велел Александру быть председателем Амурского комитета и во всем разобраться.

Отца боялись, его требования исполнялись беспрекословно. Год был тяжкий. В семье наследника умер ребенок. Александр умел заставить себя взяться за дело. Знаменитые учителя с детства внушали, что Сибири принадлежит будущее. Александр знал суждения Петра Великого и Ломоносова об этой стране. Жуковский приучил Александра к мысли об освобождении крестьян и что он станет гуманным самодержцем. И что же теперь? Разноголосица в обществе, в Государственном совете, в правительстве. Все привыкли к гнету отца, покорно ходили под его тяжелой рукой. А теперь все эти старички заспорили, засуетились, и оказывается, что все они – ничтожества.

Путятин доложил о заключении трактата, о постройке шхуны в Хэда и жизни в Японии. Об императоре и шегуне[5], о городах, селах, о торговле и земледелии. Вернувшись в Россию, он уже наслушался упреков за сделанные уступки. Евфимий Васильевич упомянул об англичанах, об их давлении на Японию, как всеми средствами и силами надобно было уравновесить положение…

Александр поднялся и, приходя в хорошее настроение, сказал, что начало положено, поблагодарил Путятина и поцеловал.

Шхуну «Хэда», построенную в Японии, как и представил Путятин, послать в подарок императору Японии. Заплатить тринадцать тысяч за содержание посольства и команды погибшего фрегата «Диана». Материалы, закупленные у японцев для постройки шхуны, не оплачивать, поскольку шхуна, как было на такой случай договорено с бакуфу[6], передается Японии. Быть по сему! Вернуться к этому, чтобы окончательно завершить дела после войны. Представить соображения и все подготовить об отношениях с японским правительством, о доставке в Японию ратификации, о назначении нашего консула, о преподавании японского языка в петербургском университете и о японском словаре. Представить все карты. Вернуться в будущем к делу о границе на Сахалине… Велено будет канцлеру Нессельроде написать обо всем японскому правительству и отправить письмо с ратификацией.

– Но как же так… Путятин, – спросил Александр, подводя адмирала к столу с бумагами, – говорят, что твои офицеры при дешевизне в Японии потратили большие деньги не только на дело? И будто бы все это японцы записали мне в счет, хотя и не упомянули за что?

Путятин смешался, ссутулился, покраснел, стал слабым, старым и жалким. На высочайшее имя тайные доносы доставлялись прежде докладных записок. Как же можно? Во время войны? – как бы говорил молодой укоряющий взор.

Александр взял адмирала за локоть и продолжал со строгостью:

– Скажи, Путятин, своему государю, неужели уж так хороши японки? Впрочем, пусть будет все, как ты просишь! Как и все остальное, что ты предлагаешь… Быть по сему.

Через день в газетах был напечатан указ о возведении Евфимия Васильевича Путятина в графское достоинство. Граф Путятин и графиня Мария Васильевна Путятина получили приглашение в Зимний к высочайшему обеду.

В английской газете, полученной с опозданием через Берлин, Путятин прочел: «Корабли английской эскадры под командованием адмирала Стирлинга захватили в Тихом океане в плен адмирала Путятина и его посольство, возвращающееся из Японии на бременской шхуне „Грета“…»

«Меня в плен взяли?» – испуганно подумал Евфимий Васильевич, в первый миг по привычке веря английской газете. Он всю жизнь считал, что все английские газеты, как «Таймс» – Gazetteer of the world – «газета газет», или «всемирный справочник», как ее называют, печатают лишь достоверные сведения…

Но, видно, что-то все же случилось. Нет дыма без огня! Как же и что все-таки там произошло минувшим летом?

Глава 2. Бременский бриг «Грета»

Большая часть международных бед происходит… оттого, что народы слишком мало знают друг друга.

Н. Чернышевский.Рассказ о Крымской войне (по Кинглеку)Налетал ветерок, паруса слабо заполнялись и тут же провисали. Судно едва двигалось. По левому борту, на траверсе, видна щетинистая возвышенность северной оконечности острова Сахалин. В море военный пароход, он быстро приближается. На мачте виден Полосатый Джек. С парохода сделали два выстрела. Бриг лег в дрейф.

Лейтенант Алексей Сибирцев надеется, что вид его не выдает; в двадцать два года, кажется, пора научиться владеть собой. За время перехода из Японии его тяготил не голод, не грязь и теснота…

Есть пословица: кто чего боится, то с тем и случится!

Жаль было уходить из Японии. Но раз ушли, то ушли. Как и все, он желал скорее к своим берегам. Возвращение к родному гнезду лечит и заглушает впечатления от того, что осталось за кормой.

Когда завиделись горы Сахалина, Алексей словно увидел отца и мать, боль и тоска по далекому еще дому дали знать о себе с новой силой. Невесте он расскажет обо всем прямо и открыто. До Петербурга еще неблизко…

И вдруг этот английский крейсер!

– Немедленно спускайтесь все в трюм! – кричал, бегая по палубе, шкипер бременского брига Тауло, шедшего под американским флагом, обращаясь ко множеству русских моряков, собравшихся в этот солнечный час наверху. Кричал яростно на обескураженных людей, и они невольно повиновались.

Странно, впрочем, что даже в этот горький час у Алексея сохранился интерес к происходящему.

Все офицеры нервничали. У всех дома семьи или невесты. Все истосковались по России и, наверно, гораздо больше, чем Алексей. Ведь им не жаль было уходить из Японии.

Матросы поглядывают на офицеров, словно хотят спросить: что же будет приказано – дать сдачи или сдаваться? В плен никому не хотелось.

– Только бы подойти к ним, Алексей Николаевич, – сказал Маслов, рослый и плечистый детина с толстой шеей, по приказу адмирала произведенный в Японии в унтера, – мы бы им, сволочам…

Офицеры не выказывали никакого желания драться. Алексей удивлялся, что все подчиняются нелепым требованиям Тауло.

Но остаются мгновения.

– Неужели нельзя взять пароход? – вслух подумал Маслов. – Нас триста. Нет, никому и в голову не приходит. Неужели нельзя заставить немца и подойти к ним, обмануть…

Приказано всем спускаться в трюм. Маслов знал, что хорошим признаком характера представляется офицерам умение с достоинством подчиняться обстоятельствам, посчитаться с силой вовремя.

Плотными рядами улеглись и уселись на настиле в трюме триста человек матросов и офицеров. Здесь же все вещи. У немногих оружие.

Штурманский поручик Петр Елкин прикреплял к кожаной сумке тяжелую гирю. Не меньшая тяжесть и на душе. Три года вел гидрографические заметки, снимал карты. В этой сумке дело всей жизни: плавания, описи, открытия. Надо решиться и расстаться со всем навсегда.

– Господа! Вот мне действительно можно впасть в отчаяние! Вам-то что! Просидите в плену, и все. А у меня отберут все мои описи. Все наши секреты не в ваших глупейших канцелярских бумагах и рапортах, а у меня на картах…

– Куда, зачем они всюду идут? Кто их тут просит, – говорил Янка Берзинь.

– Придут с досмотром, – сказал белокурый матрос-татарин Махмутов, – сразу схватить и дать предупреждение на пароход, что всем головы отрежем, если хоть раз выстрелят. Пусть пропустят в Россию. Пообещаем, что там отдадим всех живыми!

Пароход приблизился, но не подходил, словно его капитан угадывал мысли путятинских матросов. Отвалила шлюпка с вооруженной командой. По выброшенному штормтрапу поднялся офицер и за ним матросы с ружьями и кинжалами.

Шкипер Тауло – рослый немец с лысиной во всю голову – поздоровался, сделал вид, что удивился, зло ощерился и пригласил офицера в рубку. Курс проложен на карте, на штурманском столе.

– Национальность судна?

– Какой груз?

– Пожалуйста, документы. Почему пытались уйти? Почему под американским флагом?

Тауло надел очки, подал бумаги, объясняя, что идет в поисках американских китобойных судов, по просьбе их консула в Японии, для продажи продовольствия, полагал, что американский флаг гарантирует безопасность.

– Есть ли на судне люди кроме команды?

– Нет…

Матрос Тунчжинг – гонконгский китаец, считавший себя англичанином и произносивший свою фамилию на английский лад, – молча стоял в дверях рубки позади Тауло и уже несколько раз подмигивал офицеру, как бы показывая при этом куда-то вниз, словно желал сказать, что там кто-то есть.

– Откройте люки! – велел офицер, выйдя из рубки и обращаясь к своим людям.

Тунчжинг удовлетворенно кивнул головой и отошел в сторону.

Матросы подняли крышку. Офицер заглянул в люк.

– Эу! – неподдельно изумился матрос с нашивками и, отступив шаг, перекинул карабин на руку.

– Так вот кто здесь! – воскликнул офицер и взглянул на растерянного Тауло.

По палубному настилу в трюме сплошной массой теснились люди. Матросы навели ружья на люк.

– А ну, выходите все! Кам, кам аут! – сказал английский матрос с нашивками на плече, смотревший и сам испуганно.

Матросы стали подыматься из трюма на палубу. Они жмурились от солнца.

– Кладите оружие! – предупредили по-русски. Есть у них переводчик.

Но оружия ни у кого не было – все брошено в трюме; все подымались разоруженными.

Офицеров просили отходить в сторону. Матрос с нашивками считал и записывал. Люди все шли и шли.

Поодаль, наведя карабины на пленных, стоял целый строй британских матросов.

«Первый враг, которого я вижу в эту войну!» – печально подумал Алексей Сибирцев.

– Ваше оружие, – обратились к нему.

– Я не имею.

– Что вам? – обернулся офицер к подошедшему лейтенанту Мусину-Пушкину.

– Я командую экипажем погибшего корабля «Диана», – заговорил Пушкин на французском. – Согласно международной конвенции о терпящих бедствие на море, вы не вправе задерживать нас. Вы видите – мои люди безоружны…

Английский лейтенант с жесткими русыми усами на сильно загоревшем, с редкими морщинами лице молчал – кажется, не понимал французской речи.

Николай Шиллинг перевел по-английски.

– Я не веду никаких переговоров, – ответил офицер. – С этого момента вы пленные.

– В таком случае я должен говорить с вашим командиром, – сказал Пушкин.

– Ждите.

– Сто пятьдесят шесть… сто пятьдесят семь… – считал матрос у трапа.

Поднялся Петр Елкин, красный как рак, решительно и быстро прошагал к борту, вздохнул и с размаха выбросил в море кожаную сумку с грузом, как персидскую княжну. К нему кинулись двое английских матросов.

– Полегче, полегче, – запальчиво заметил Елкин, показывая взглядом на свои офицерские эполеты.

– Что он выбросил? – с беспокойством спросил офицер. Он приостановил движение у люка. – Что вы выбросили?

«Чего они боятся?» – раздраженно подумал Сибирцев.

– What is the matter to you? – со злом и насмешкой ответил он. – The letters of his sweetheart![7]

Лейтенант вгляделся в Алексея и отошел. Можно было понять как совет или предупреждение не осложнять дело дерзостями.

Уже двести! Сколько их еще там?.. Каков груз продовольствия доставлял немец под чужим флагом!

Когда трюм опустел и вся масса матросов столпилась на палубе, лейтенант переписал фамилии офицеров и Гошкевича.

Старшие матросы осматривали трюм, ощупали некоторые из тюков, велели поднять наверх ящики Гошкевича и Елкина. Лейтенант попросил открыть их. Потом, обращаясь к Шиллингу, сказал, что шлюпка сейчас отходит. Пушкин взял с собой Сибирцева и Шиллинга.

«Барракута», с ее большими пушками на носу и корме и с высокой трубой, выглядела все значительнее по мере того, как приближалась. У борта большого парохода еще более чувствуешь свое униженное положение. Быстрая и опасная, как хищная рыба барракута, виденная не раз в южноамериканских аквариумах, – так сейчас представлялось неприятельское судно до смерти уставшему Алексею. Все эти дни на «Грете» офицеры спали в одной каюте вповалку. Матросы – в трюме и на палубе, где по ночам начинало веять холодом еще несогревшегося северного моря; ели кое-как, всухомятку; у Тауло не было порядочного камбуза, на бриге не хватало воды.

Командир «Барракуты» лейтенант Артур Стирлинг оказался очень молодым человеком при палаше, кажется, сверстник Алексея. Он с короткими усами и коротким козырьком форменной фуражки, посаженной как по ватерпасу, похож на лейтенанта Гибсона, производившего досмотр и взявшего «Грету».

– Я – старший офицер фрегата «Диана», – представился Пушкин. Он все объяснил.

Во время его рассказа Стирлинг на мгновение понурился, но тут же поднял голову, лицо его приняло серьезное выражение.

– Идемте! – ответил он по-французски и, взглянув на «Грету» в дрейфе, пошел вперед.

Алексей подумал, что еще может обойтись, не поторопился ли Елкин выбросить сумку. Все чуть оживились.

В небольшом салоне Пушкин повторил свои доводы. Стирлинг перестал смотреть ему в лицо.

– Я иду в Хакодате… Там можете передать свои претензии командующему эскадрой адмиралу, – сказал он.

До некоторой степени Алексей понимал, что Стирлинг по-своему прав. «Но мне-то не легче». Когда завидели пароход в море, Сибирцев сам полагал, зачем же прятаться в трюм. Надо всем быть на обычных местах и твердо сказать при опросе, что не считаем себя военнопленными, мы безоружны, потерпели кораблекрушение и с нами не воюют. С толку сбил проклятый Тауло, накинувшись с криками: «Поспешней, как можно поспешней, все в трюм! Я знаю, что им сказать!» Разве боялся, что с парохода начнут стрелять по «Грете», если увидят на ней русских моряков в форме? Спрятались, хотя и унизительно! В общем-то, все равно, хрен редьки не слаще; все устали! Что же теперь? Из рук вон плохо! Если в плен, то уж долго никуда не вырвемся. Какие бы доводы ни приводили, нас уже некуда будет девать, кроме как держать в плену. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

С аффектацией, свойственной его французской речи, Пушкин повторил свои доводы.

– Мы заявляем решительный протест против нарушения международного права, – заявил Шиллинг.

Все волновались, и это выгодно подчеркивало англичанам их хладнокровие.

– Вы сами отказались от статута потерпевших кораблекрушение! – резко возразил Стирлинг.

– У нас больные в команде, в том числе заразные, – в тон ему продолжал Шиллинг. – Зачем же транспортировать их в Хакодате? Экипаж полгода жил после катастрофы в Японии. Какой смысл вам доставлять больных в Хакодате, когда рядом Аян и Охотск? Вы в первую очередь обязаны свезти их на берег. – Он говорил не только как лейтенант с лейтенантом, он говорил как барон.

На эскадрах южных морей заразными болезнями никого не удивишь.

– Вы говорите по-английски? – обратился Стирлинг к Сибирцеву.

– Немного.

– Было ли вами в японском порту Симода совершено нападение на французское судно?

– Нападения на французское судно не было.

– А что же было?

– Предполагаю, что опасения высказывались находившимися в Японии одновременно с нами американцами, будто мы можем напасть на зашедшего в Симоду французского китобоя. Французское судно сразу ушло, узнав от американцев, что мы в Японии.

– Где вы были в Японии?

– В порту Симода.

Стирлинг слушал внимательно, глядя глаза в глаза.

– Вы пережили там катастрофу?

– Да.

– Ужасное происшествие. Много слышал!

– Вы не говорите по-английски? – обратился Стирлинг к Мусину-Пушкину.

– Ответьте ему, Николай Александрович, что я говорю на трех языках с детства, но по-английски не говорю и говорить не хочу на этом языке.

– Лейтенант Пушкин не говорит по-английски, – перевел Шиллинг.

Офицеры уже знали от взявшего их в плен лейтенанта Гибсона, что командир парохода Артур Стирлинг – сын командующего флотом адмирала Джеймса Стирлинга, который сейчас находится в Хакодате, и что «Барракута» была в Аяне и в те дни там стояла плохая погода и был снег.

– Какой же смысл, капитан, когда Аян рядом, доставлять нас в Хакодате, чтобы потом отправлять в Россию? – заговорил Сибирцев.

– Вы уверены, что так будет?

– Да, вполне. Мы все уверены, что это лишь недоразумение.

«Может быть, они по-своему правы, но отпускать нельзя», – полагал Стирлинг.

Неожиданно подали, как говорят у них, «освежение», и довольно обильное. Отказываться не надо, тем более что не считаем себя пленниками, да и голодны, чего нельзя, однако, показать. При виде мяса, вина и фруктов скулы сводит.

Стирлинг, подымая бокал, сказал:

– То absent friends[8].

Попросил рассказать про кораблекрушение. Заговорил Шиллинг. Сибирцев иногда добавлял. Все слушали с возрастающим интересом.

Когда дошла очередь до сорока оборотов, которые сделала «Диана» на своих якорных канатах, проносясь у подножия скал вместе с крутящейся водой бухты, старший офицер, до того совершенно немой как рыба, что-то закричал и вскочил, подняв обе руки со сжатыми кулаками. Все хладнокровие с них как ветром сдуло. Стали расспрашивать…

Алешу грызла мысль, что все это не поможет; к делу никакого отношения… А матросы наши про нас сказали бы: «Ну, жруть!»

– А где адмирал Путятин? – спросил старший лейтенант. Он высок и худощав, с большим носом и маленькими усами.

– Ушел из Японии ранней весной и теперь находится в России, – ответил Пушкин. – На корабле, который мы построили в Японии.

Про корабль не стали спрашивать.

Гибсон спросил про Гошкевича и про коллекции, где он набрал такие прекрасные экземпляры, кто набивал чучела птиц и рыб.

Стирлинг заметил, что хотел бы видеть коллекцию, сказал, что отдает приказание идти в Аян.

– Там коммодор Эллиот – командующий отрядом кораблей.

Ясно. Все должно решиться начальством. Аян близок, а до Хакодате далеко.

– Но я прошу вас, господин Пушкин, дать мне честное слово, – сказал Стирлинг по-французски, – что вами и вашими офицерами и людьми не будет предпринято никакой попытки к освобождению силой или к какому-либо сопротивлению. В противном случае я должен буду принять меры строгости.

– Я даю вам честное слово, капитан Стирлинг, что ни я, ни мои офицеры и матросы не позволят себе никакой попытки к насилию, чтобы добиться освобождения. По прибытии в Аян я надеюсь выручить свою команду, убедив коммодора освободить нас на законном основании.

Стирлинг подумал, что лейтенант, не зная языка, не знает и английских морских правил. «У нас нет закона, на который он мог бы рассчитывать».

– Пожалуйста, лейтенант Пушкин, можете остаться с офицерами на пароходе. Вам предоставим каюты.

– Благодарим вас, капитан. В настоящем положении не могу воспользоваться вашей любезностью. Мы должны разделить участь с нашими людьми.

Пошли садиться в шлюпку. Взаимные вежливости соблюдены. На душе скребут кошки. Надежда, как полагал Алексей, слаба…

Если до сих пор лично к офицерам неприятельского флота он не испытывал неприязни, то сейчас, когда сходил в шлюпку, они показались ему тюремщиками, которые втолкнули его обратно в камеру. Он почувствовал, что теряет самообладание и нервничает, ум его в тупике, сердце глохнет; он не в силах даже придумать что-то спасительное.

Среди чужих невольно рисуешься, но, оставшись в одиночестве, впадаешь в отчаяние. Тюрьмы построены ими по всему свету, всюду подавляют восстания и все ради торговли, как говорил Гончаров… Что еще можно обидного для них вспомнить?

Лейтенант Гибсон, производивший досмотр на «Грете», сопровождал пленных офицеров.

…Артур Стирлинг у себя в салоне обратился к старшему лейтенанту:

– Поезжайте на «Грету». Смените Гибсона. Возьмите с собой сорок матросов. Подайте на «Грету» два цепных каната. Возьмите ее на буксир. На ночь поставьте сильный караул к буксирам, к рубке и к люкам на палубе. Людей разделите на две вахты.

– Да, сэр!

Когда старший офицер принял «Грету», все предосторожности были взяты и цепные канаты закреплены, лейтенант Гибсон возвратился на «Барракуту».

– Благодарю вас, Роберт! – сказал Стирлинг. – Поздравляю вас. Ваш второй приз в эту кампанию.

– Благодарю вас, – почтительно ответил Гибсон. За несколько дней перед этим он догнал и захватил шлюпку русского брига в лимане Амура. А само русское судно было сожжено его же командой.

Гибсон – ирландец. Никто не присылал Артуру Стирлингу распоряжений предоставлять возможности отличиться офицерам-ирландцам. Он сам все понимает. Во всех случаях, где возможно, ирландцев поощряют, так как в Ирландии сильное недовольство зависимым положением, еще не забыты подавленные восстания. При таких обстоятельствах, возвышая честных ирландцев-офицеров и поощряя матросов, даешь понять, что они равны с нами вполне, такие же британцы.

– Что говорят ваши люди?

– Сержант Джонсон сказал, что все пленные вполне дисциплинированные, хорошего физического сложения, но голодны и многие нездоровы. Некоторые довольно серьезно. Доктор подал рапорт, что заразных нет.

– Сказали офицерам, что им предстоит в Аяне встреча с французским кораблем «Константин», который был в Симоде?

– Да, сэр.

– Как они приняли?

– Они устали и безразличны ко всему.

– Янки уверяют, что русские приняли их корабль «Поухаттан» за француза, напали, но поняли, что нарвались, и вовремя ушли.